Como financiar a transformação?

Por Caio Vassão – consultor, professor, pesquisador e Visionário Residente na Kyvo.

Nesse quarto ensaio sobre o “Novo Ciclo Global de Inovação”, vou explorar os possíveis caminhos para se construir esse “outro” futuro que está para acontecer. Também, como encontrar o seu lugar, e o lugar da sua organização, nesse novo momento.

Como ser parte da Revolução Regenerativa?

Essa profunda transformação muda muitos dos critérios de sucesso e nos convida a pensar no longo prazo de nossas ações e empreendimentos.

Para ler os ensaios anteriores da série, clique abaixo:

Novo Ciclo Global de Inovação – Parte 1

Novo Ciclo Global de Inovação – Parte 2

Novo Ciclo Global de Inovação – Parte 3

Moeda antiga da cidade de Éfeso (650–625 a.C.) e o “mapa da Internet” (1997), já desatualizado, mas que mesmo assim nos permite ver a complexidade da rede. O sistema monetário/financeiro foi a maior rede de informação antes da Internet. Hoje, a rede digital nos convida a transformar completamente nossa relação com o planeta e com a sociedade. A transformação pela qual estamos passando mal começou. (Imagens: Phanes/CNG Coins; Internet Mapping Project).

Moeda antiga da cidade de Éfeso (650–625 a.C.) e o “mapa da Internet” (1997), já desatualizado, mas que mesmo assim nos permite ver a complexidade da rede. O sistema monetário/financeiro foi a maior rede de informação antes da Internet. Hoje, a rede digital nos convida a transformar completamente nossa relação com o planeta e com a sociedade. A transformação pela qual estamos passando mal começou. (Imagens: Phanes/CNG Coins; Internet Mapping Project).Em entrevista recente, o antropólogo e filósofo Bruno Latour diz que estamos entrando em uma fase da história em que os sonhos de futuro têm a ver com romper nossa relação com o meio-ambiente: uns deliram que o problema ambiental é só dos outros (países, pessoas, espécies), alguns deliram que podem abandonar a Terra e ir morar em Marte, e tem gente que implode, cai para dentro de sua própria bolha de sobrevivência.

O ponto importante é que o modo como estamos fazendo as coisas simplesmente não é compatível com o bioma planetário. E os investimentos na transformação das matrizes produtivas e organizacionais está andando muito mais lentamente do que deveria.

Latour clama para que voltemos a “pôr os pés no chão“, que lembremos que o ambiente em que vivemos é a Terra, e que, na realidade, não temos um “Plano B”: ou o planeta “funciona”, ou estamos danados…

Nosso impacto sobre o meio-ambiente, e sua reação

Os problemas ecológicos que estamos enfrentando, hoje, são resultado de nosso divórcio com a natureza: acreditamos que temos que “tomar conta de nós mesmos” sem cuidar do ambiente e das outras espécies vivas do planeta. Isso vem de uma crença de que a “natureza é muito grande”, e ela toma conta de si mesma, a despeito de todas as nossas desavenças.

Está claro que, mesmo que cuide se si mesma, a natureza sofre com nossas ações, e está demonstrando que é capaz de se auto-organizar, criando obstáculos às nossas ações destrutivas.

Seria coincidência que o resultado mais palpável, em escala global, da pandemia seja a redução drástica dos níveis de poluição atmosférica e marítima? Poderia a natureza se auto-organizar e gerar um problema para nós (o coronavírus), nos forçando a adotar uma solução que envolve poluir menos o ambiente (queimar menos combustível porque cancelamos a maior parte de nossas viagens)?

Com o falso fim da pandemia, a partir de setembro/2020, voltamos com “força total”, e os níveis de poluição já foram “restabelecidos”. Já que ainda não passamos pela transformação das nossas práticas de consumo, produção de energia, transportes, etc., o retorno às atividades “normais” continua nos convidando a agredir o ecossistema natural do planeta.

Seria coincidência que passaremos por mais um lockdown global, provavelmente mais severo que o anterior?

Como diz James Lovelock há décadas, o planeta dá todos os sinais de que é um sistema auto-organizado, emergente e capaz de restabelecer seu equilíbrio.

Provavelmente, quem está em risco (pelo menos de longo prazo) é a humanidade.

Como reinventar nossa relação com a natureza? Será que somos capazes de aprender a viver em simbiose com o planeta?

A sustentabilidade não basta, precisamos de “renegerabilidade”

Há décadas, falamos a respeito de incrementar a sustentabilidade das atividades humanas: como tornar fábricas menos poluentes? Como reduzir o impacto dos meios de transportes? Como mitigar as consequências da produção industrializada de alimentos? Como diminuir o descarte de resíduos sólidos?

Toda a narrativa da sustentabilidade é de “redução”, “mitigação”, “diminuição de impacto”, etc.

De modo geral, consideramos que nossas práticas continuarão como antes — precisamos apenas fazer “alguns ajustes” para incorporar as necessidades de “redução” de nosso impacto sobre o meio-ambiente.

A própria palavra “sustentabilidade” tem a ver com “continuidade“: queremos continuar tudo como já vinha acontecendo, só é preciso fazer alguns ajustes, aqui e acolá, e assim sustentar por mais tempo aquilo que é, por princípio, nocivo ao meio-ambiente e à sociedade.

O problema desse ponto de vista está relacionado a um conceito muito bem conhecido em economia, engenharia e física: a “lei dos retornos decrescentes“.

Trata-se do seguinte: à medida que investimos tempo, energia, dinheiro e recursos sociais em desenvolver e melhorar um processo (“reduzir seu impacto” ecológico, por exemplo), encontramos uma “rampa” que se inclina cada vez mais, e que faz com que os retornos ao investimento (não só monetário, mas também material, energético e social), inicialmente grandes e bem-sucedidos, comecem a diminuir ao ponto de não ser mais possível melhorar o tal processo, o retorno “tende a zero”.

Inicialmente aplicada na agricultura e indústria, esse princípio também se aplica a qualquer esforço em “melhorar” algo: chega-se a um limite em que os resultados exigem investimentos enormes e geram resultados inexpressivos.

Por exemplo: imagine que você quer criar uma rede global de transportes, que as pessoas possam ir e vir para qualquer lugar. E você imagina criar esse rede por meio da tecnologia “caravelas”, o meio de transporte mais avançado que havia no século XVI. Há um limite de incremento de velocidade, eficiência, alcance, confiabilidade, etc. que essa tecnologia te oferece.

Essa “rede de caravelas” também implicaria em uma organização social específica, que exigiria um volume enorme de pessoas vivendo e trabalhando em situações abjetas, e muito mal remuneradas (marinheiros e estivadores do século XVI).

Não importa o quanto você desenvolva a tecnologia “caravelas”, elas não vão prover a mesma comodidade, eficiência, velocidade, conforto, etc. oferecida pela tecnologia “avião a jato”.

Bom, essa rede global de transportes existe, de fato, hoje.

Mas ela opera não apenas por meio de uma única tecnologia específica, é uma “rede de redes”: aviões a jato, mobilidade urbana integrada, sistema ferroviário, até mesmo os transportes marítimos (mas há uma diferença abismal entre as caravelas e os transatlânticos contemporâneos).

Como imaginar uma rede global de transportes que opere para literalmente bilhões de pessoas, diariamente, com caravelas? A infraestrutura global de transportes atual é não apenas resultado de inovações tecnológicas, mas também de inovações organizacionais, governamentais e sociais. (Imagens: Tobias Rehbein; Fundação Nau Vitória)

Como imaginar uma rede global de transportes que opere para literalmente bilhões de pessoas, diariamente, com caravelas? A infraestrutura global de transportes atual é não apenas resultado de inovações tecnológicas, mas também de inovações organizacionais, governamentais e sociais. (Imagens: Tobias Rehbein; Fundação Nau Vitória)

Mais um exemplo que já foi apresentado em outro texto dessa série: não podemos melhorar o saneamento urbano baseado em sistemas de esgoto até eliminar os efluentes, ou seja, que estações de tratamento sejam desnecessárias. Precisamos de um sistema completamente diferente, baseado no tratamento dos efluentes dentro do lote urbano, o mais próximo possível de sua origem. Isso só é possível por meio de outro tipo de sistema, como os sistemas de biodigestão, biogás, e similares.

Trata-se de outro paradigma.

Em outras palavras: quando chegamos aos limites impostos pela “lei dos retornos decrescentes”, precisamos de uma mudança de paradigma. Precisamos de uma transformação. Não podemos ficar insistindo em um caminho que já demonstrou ter limites intransponíveis.

Ainda mais um exemplo: não podemos “melhorar” a televisão até ela “se tornar” a Internet. Trata-se de outro paradigma de telecomunicação.

Posso dar numerosos exemplos de como paradigmas tradicionais foram suplantados por novos paradigmas, sempre que se chegou ao limite da abordagem anterior.

Quando “incrementos” não mais podem resolver nossas questões, precisamos de “disrupção”.

Essa é a importância da inovação disruptiva, em comparação à inovação incremental: a incremental “melhora” o que já se conhece, inicialmente até mesmo de modo expressivo; mas ela sempre chega em um limite intransponível.

A inovação disruptiva é famosa por criar novos mercados, mas ela também cria novos hábitos, novas governanças, novas geografias, novos arranjos sociais, uma nova realidade. É de fato uma transformação, não apenas melhoria de processos existentes.

- A sustentabilidade é baseada no incremento de qualidade, desempenho e eficiência dos processos produtivos, de gestão de recursos materiais, energéticos e humanos.

- A regenerabilidade é baseada em superar paradigmas que já se encontram em seus limites de desenvolvimento incremental por meio da proposta de novos paradigmas que possam, de fato, construir uma relação simbióticaentre humanidade e natureza.

Estou falando de um processo de transformação baseado em inovações disruptivas. Podemos afirmar: inovação regenerativa é sempre inovação disruptiva.

As transformações necessárias são profundas, e precisam ser empreendidas logo.

Coragem para empreender, coragem para se transformar?

Empreender é difícil. Ter resiliência é uma das características mais reconhecidas em um empresário ou líder-empreendedor: conceber um empreendimento, fazer um negócio dar certo — quer ele seja com fins lucrativos e/ou para impacto sócio-ambiental — ser capaz de adaptar-se às exigências do mercado e dos desafios da competição.

Mas, também é muito comum que esse empreendedor seja vítima da “miopia dos resultados”, e perca de vista que o seu sucesso pode contribuir para o fracassoda humanidade, como espécie.

Nos últimos dois séculos, quase sempre que uma empresa tinha sucesso em suas empreitadas, criava-se um problema grave para o meio-ambiente e para a sociedade como um todo. Mesmo sendo concebido com as melhores intenções, a maior parte dos produtos ou serviços inovadores tinham um péssimo impacto sócio-ambiental. Como se fosse uma condição da atuação empresarial: para criar novos negócios, sempre criar problemas para o meio-ambiente e para a sociedade.

Qual é o empresário que tem a coragem de, ao perceber que é parte do problema, investir em tornar-se parte da solução?

As velhas práticas precisam financiar as novas práticas

Na década de 1970, sob a pressão da crise do petróleo, as pessoas discutiam como seria um futuro pós-petróleo, e imaginavam que um caminho para esse futuro poderia ser criado quando um “sheik do petróleo” resolvesse financiar soluções em energia eólica, solar, ou alguma outra fonte renovável.

Era aquela imagem esperançosa, ingênua, cogitando que alguém que fez fortuna com um negócio poluente teria a coragem de investir seus recursos financeiros naquilo que poderia significar sua derrota: se a transformação é inevitável, que tal eu contribuir para ela? Ou, como no ditado: se não pode vencê-los, junte-se a eles!

Pois bem, 40 anos depois, ainda estamos esperando algum “sheik do petróleo” reconhecer que é parte do problema e tornar-se parte da solução.

Para que essa transformação seja possível sem o colapso da civilização como a conhecemos, é crucial que a “velha sociedade” financie a “nova sociedade”.

Precisamos aceitar a ideia de que a sociedade que hoje está habituada às suas práticas rentáveis, mas incompatíveis com o bem-estar da sociedade e do meio-ambiente, precisa investir seus recursos financeiros acumulados na invenção de novas práticas, também rentáveis, mas comprometidas com regenerar o meio-ambiente e criar novas formas de socialização e produção de cultura para além do colonialismo.

Trata-se de uma mudança radical, e ela só pode acontecer se as velhas práticas financiarem o surgimento das novas práticas.

Eu considero que todas as organizações (pequenas e grandes, públicas e privadas) precisam usar seu próprio patrimônio financeiro para promover essa mudança profunda e necessária.

A sociedade pós-industrial só pôde emergir porque a própria sociedade industrial financiou a criação da sociedade de serviços. A mesma coisa precisa acontecer na transição para a sociedade da produção de conhecimento.

Lembrando do “Protagonismo dos Países do Eixo Sul“, essa transformação deverá ser liderada por nós. Não podemos mais esperar que o “chamado à cultura regenerativa” venha dos países desenvolvidos. Somos nós que precisaremos dar o “pulo do sapo”.

Sobrevivendo à transformação regenerativa

Empresas que quiserem sobreviver à transformação regenerativa deverão proteger e nutrir o movimento de mudança.

A sociedade regenerativa é inevitável. A transformação global no sentido de uma sociedade baseada na pluralidade das culturas, sustentada por práticas em simbiose com a natureza, e que promovam as boas condições de vida para todos é inevitável porque, sem essa transformação, nossa sobrevivência está ameaçada — no curto ou no longo prazo.

Nos tornamos a maior ameaça ao ecossistema planetário. Se conseguirmos destruí-lo, não temos como sobreviver.

Pode ser interessante observar como empresas lidaram com transformações inevitáveis em outros momentos históricos.

Dois jeitos diferentes de responder a transformações inevitáveis

Observemos dois exemplos de como empresas icônicas responderam a ameaças a seus modelos de negócios no passado recente.

Em meados da década de 1970, um funcionário da Kodak inventou a primeira câmera digital para uso comercial. Câmeras digitais já existiam há décadas, mas eram utilizadas apenas no contexto científico ou militar. A invenção de Steven Sasson foi a primeira câmera digital imaginada para ser um produto autônomo, que seria comercializado para usuários/consumidores.

Muitos conhecem a história: o modelo de negócios da Kodak era baseado na produção e venda de celulóide coberto com emulsão fotográfica e no posterior processamento químico-fotográfico das imagens, ampliando os “negativos” em “fotos” que guardávamos nos álbuns de família.

O nome da empresa era sinônimo de “fotografia”, e tinha desenvolvido um monte de inovações não apenas tecnológicas, mas principalmente de serviços e relacionamento com o consumidor/usuário: em grandes cidades, havia uma loja Kodak em cada centro comercial.

Com razão, a empresa reconheceu na câmera digital uma ameaça a esse modelo de negócios, e decretou que essa inovação deveria ser enterrada, ignorada pela empresa.

Não só os gestores da Kodak acreditavam que a empresa era “grande demais para desaparecer”, como de fato tiveram medo de que, caso a invenção se tornasse comum, iria canibalizar o negócio da fotografia química. Vetando o desenvolvimento do produto, acreditaram que talvez estivessem relegando a câmera digital à história das curiosidades técnicas que nunca foram vistas pelo público.

O que os gestores da Kodak não sabiam, ou escolheram ignorar, é que, por causa da “Lei de Moore“, a tecnologia digital tende a custar tão pouco que quando percebe-se que uma inovação digital é possível, ela se torna inevitável. Quem for o primeiro a explorá-la tem o mercado inteiro para si. Pelo menos por um tempo.

Em resumo: a Kodak, enquanto organização, “viu o futuro”, e poderia ter sido líder desse novo e enorme mercado. Mas, no lugar de abraçar esse futuro, negou sua existência, e preferiu seguir com o “business as usual“.

Continuando com o tentador, sedutor e cômodo “negócio de sempre” a Kodak selou seu destino.

Vocês devem saber o que aconteceu: em 2012, a Kodak abriu falência, afogada e irrelevante em um mundo em que “fotografia” tinha virado sinônimo de “fotografia digital”.

Hoje, a fotografia química é uma curiosidade, coisa de colecionadores e puristas, e a Kodak é uma das inúmeras empresas que fornecem câmeras digitais ao grande público. E tenta de vez em quando um “retorno triunfante”, sempre chegando tarde demais.

Alguns poucos dos numerosíssimos produtos e tecnologias que foram desenvolvidos a partir das pesquisas financiadas pela Xerox.

Alguns poucos dos numerosíssimos produtos e tecnologias que foram desenvolvidos a partir das pesquisas financiadas pela Xerox.Um caso bem diferente foi o da Xerox.

Em 1970, a empresa decidiu que investiria no seu maior competidor: o computador.

Desde meados da década de 1950, falava-se que os computadores iriam substituir o papel como a forma predominante de registro de informação: desde a antiguidade, materiais naturais, como papiro e o pergaminho, depois o papel, foram o suporte predominante por meio do qual registrávamos informação na forma de desenhos, textos e outras marcas feitas com tinta, grafite, etc. O computador daria conta disso por meio do registro em memória eletrônica, e nunca mais seria necessário documentar informação em papel.

Percebendo que essa era uma “onda grande demais para ignorar”, a Xerox decidiu investir pesado no desenvolvimento de tecnologia digital. Mas, no lugar de tentar “digitalizar” seus produtos e seu modelo de negócios estabelecido, ela montou um centro de pesquisas independente, com autonomia para pesquisar e desenvolver o que os pesquisadores considerassem oportuno ou necessário.

O Centro de Pesquisas de Palo Alto (PARC), financiado integralmente pela Xerox, tornou-se uma referência histórica no desenvolvimento da computação: foi lá que surgiu a Ethernet, a interface gráfica do usuário (como o Windows e o MacOS, por exemplo), a computação ubíqua, os tablets, a programação orientada a objeto, até mesmo a impressora a laser, e mais um monte de coisas que hoje reconhecemos como parte da “vida digital”.

Estranhamente, a própria Xerox se beneficiou muito pouco dessas inovações. Quase todas foram desenvolvidas em produtos comercializadas por outras empresas: desde a Apple, até a Microsoft, passando pela Canon, 3Com, Samsung, e tantas outras.

Um dos motivos disso foi que os gestores da Xerox não reconheciam nessas inovações nada que pudesse de fato ser comercializado pela empresa, e sistematicamente negavam propostas de levá-las ao mercado.

A Xerox é, ainda hoje, uma empresa relevante. Mas, vive à sombra de empresas muito maiores que cresceram graças a inovações que ela mesma financiou.

Mesmo que um empresário seja capaz de reconhecer um movimento inevitávelque tornará sua empresa irrelevante, e chegue a investir em alternativas, caminhos inovadores, e ajude a criar novos paradigmas tecnológicos, organizacionais, comerciais, e sócio-ambientais, ele precisa ainda ser capaz de aprender com esse movimento.

Deve procurar nesse “movimento inevitável” os insights que orientarão seus próximos passos, e não ficar acomodado nas suas “certezas sobre o mercado”.

Necessidades das empresas precisam ser as mesmas da sociedade e da natureza

Uma das contribuições mais reconhecidas do design para o mundo empresarial e organizacional é ter convencido grandes gestores e empresários que precisam ouvir as necessidades do público, e não inventar coisas de modo arbitrário, impondo-as à sociedade.

O “design centrado no usuário”, ou experiência do usuário (UX), cresceu e tornou-se referência para a gestão empresarial, manifestado em práticas como o design thinking e o design estratégico.

A grande lição é que a “inteligência coletiva” é sempre maior e mais sábia que a “inteligência individual”.

Não importa o quanto um indivíduo saiba sobre o mundo, sobre o mercado, sobre o que vende ou não vende, pensar junto com os outros — especialmente quando esses “outros” são parte do público que ele quer alcançar — pode ser mais sábio do que se agarrar às certezas que nortearam os empreendimentos da era industrial.

Em outras palavras, não devemos perguntar às empresas o que elas precisam para ser bem-sucedidas. São as empresas que precisam perguntar à sociedade e ao meio-ambiente o que eles precisam, para que possam atender a essa necessidades e assim construir modelos de negócio que façam sentido para todo mundo, não apenas para elas.

No entanto, precisamos superar nossa herança de práticas industriais, ainda muito vivas na administração das empresas, e que ainda norteiam a seleção dos portfólios de fundos de investimentos.

O modelo industrial de desenvolvimento tem uma inércia muito grande: o altíssimo investimento que se faz em uma linha de produção precisa dar lucro antes que se possa pensar em mudar essa linha, ou sequer mudar algum detalhe menor do produto que se produz nessa linha.

Chama-se isso de “break-even”: quando as vendas do produto pagam os custos de instalação da linha de produção — ou seja, o empreendedor não perde dinheiro porque investiu em uma linha de produção que “se pagou”.

O problema desse modelo é que, mesmo quando está óbvio que aquele produto não foi aceito pelos consumidores, ou então é incompatível com o bom funcionamento do meio-ambiente, ou que as práticas de produção são poluentes e geram problemas trabalhistas, os gestores industriais insistem em continuar fazendo a mesma coisa, até que se atinja o break-even: almejado lucro só começa após esse momento.

Enquanto vivíamos uma Sociedade Industrial, éramos reféns desse pensamento, afinal de contas, os ciclos produtivos eram enormes: cada novo produto precisava ter milhões de unidades vendidas para chegar-se ao break-even.

Em uma Sociedade Pós-industrial, as “tiragens” (quantas unidades são produzidas em uma série) são muito menores, na ordem de milhares ou mesmo centenas de unidades. Além disso, o volume financeiro envolvido em linhas de produção da indústria — tradicionalmente muito alto — é, comparativamente, muito menor do que o que se negocia nos setores terciário e quaternário. (Para entender melhor essas relações, sugiro a leitura do meu texto sobre Economia Pós-industrial desta série.)

Isso significa que, no futuro, a mentalidade gerencial da indústria não será apenas obsoleta, ela será perigosa.

Perigosa não apenas para o meio-ambiente e o bem-estar da sociedade. Mas também para a própria saúde financeira das corporações e empreendimentos: na Sociedade da Informação, o valor está relacionado à relevância cultural; e na Sociedade Regenerativa, o valor está relacionado à sobrevivência em longo prazo da espécie, ao bem-estar da sociedade e do meio-ambiente.

Pensar apenas no retorno financeiro imediato nos convida à “miopia dos resultados de curto prazo”, e impede que pensemos no tempo longo e nos ciclos de grande escala, necessários para atuar em ecossistemas vivos — quer eles sejam ecossistemas de inovação, culturais, naturais, tecnológicos.

Exige-se uma nova mentalidade, um novo modo de compreender e atuar no mundo.

Motivos para investir em cultura regenerativa

Revisando o que vimos até agora, lembramos que as inovações — bem ou mal aproveitadas — da Xerox e da Kodak estavam relacionadas à tecnologia digital, e não à sustentabilidade, ou às questões sócio-ambientais.

É sempre difícil convencer os empresários e gestores que suas empresas estão virando “dinossauros”, e precisam “se mexer” para não se tornarem irrelevantes.

Será que é mais fácil convencer pessoas a investir em inovação regenerativa, cuja grande contribuição não é apenas a relevância de mercado, mas sim a melhoria das condições de vida em sociedade e do ecossistema planetário?

Como justificar esses investimentos para o conselho societário de uma empresa de capital aberto?

Ou então, como convencer os gestores de uma empresa familiar, acostumados às suas certezas quanto a “como o mercado funciona”, a investir em um mercado completamente novo, sobre o qual ainda existe pouca informação de performance financeira?

1 — Um caminho é pela via dos investimentos ASG, relacionados à performance Ambiental, Social e de Governança das empresas. Veja mais sobre isso a seguir…

2 — Outro caminho é reconhecendo que nosso futuro só poderá existir se superarmos os crônicos problemas sócio-ambientais nos quais estamos emaranhados. Trata-se de assumir a responsabilidade profunda por nossos atos, e reconhecer que nossas ações têm impacto muito além do horizonte ao qual estamos habituados quando avaliamos a performance de nossas empresas.

3 — Além disso, tem a ver com “fazer mais com menos“, como diria Buckminster Fuller: investir em inovações regenerativas pode significar reduzir o volume total de gastos em sua empresa, tanto porque ela de fato consome menos para realizar as mesmas tarefas, como porque ela está menos propensa a riscos ambientais, sociais e jurídicos. Convencer a economia a seguir a ecologia, o caminho da menor resistência.

4 — Por outro lado, o argumento mais interessante está em perceber que, ao investir em inovações regenerativas, estamos criando novos mercados inexplorados que serão muito longevos.

Uma coisa é ser pioneiro em um mercado promissor, mas que tem vida curta, como os setores comprometidos com matrizes tecnológicas e práticas sócio-ambientais obsoletas. Outra coisa é ser pioneiro em um mercado novo que está comprometido com práticas benéficas ao meio-ambiente e à sociedade, portanto poderá desenvolver-se e ser bem-sucedido durante um tempo longuíssimo.

Nenhuma empresa que depende de práticas nocivas à sociedade ou são anti-ecológicas poderá ter uma vida muito longa. Investir de modo anti-ecológico só pode ser um investimento de curto prazo, portanto pouco sábio.

Investir em transformação

Adotar um ponto de vista consciente do ponto de vista ambiental e social envolve investir na transformação das práticas das empresas, sua forma de gestão e sua governança. O mesmo vale para a sociedade como um todo.

Como já disse acima, os hábitos e práticas organizacionais da sociedade global foram construídos durante o período industrial, pautado por um pensamento fragmentado, que não reconhece que o mundo é um ecossistema integrado, e que toda ação gera consequências complexas, muito além de nosso horizonte pessoal.

A transformação necessária é grande, porque pouca gente reconhece que precisa de ajuda da “mente coletiva” para poder produzir coisas relevantes para uma sociedade sustentável.

Estamos habituados a criar produtos e serviços que funcionam no curto prazo e no pequeno horizonte, e criam desastres ecológicos e sociais além de nossa percepção. Achamos que isso é “normal”, já que “não é possível prever todas as consequências de nossos atos”.

Sem métodos de colaboração em grande escala, recorrendo a talentos e competências muito maiores do que podemos dominar como indivíduos isolados, não é possível desenvolver inovação regenerativa.

Mas, ainda hoje em dia, a maior parte das empresas e organizações não está apta a engajar-se em processos colaborativos, e adotam métodos administrativos e formas de governança compartimentalizadas, centralizadas e hiper-especializadas.

Esses hábitos organizacionais e de governança foram bem-sucedidos durante o período industrial porque não havia qualquer forma de incentivo a ponderar-se de modo responsável sobre nossos atos em grande escala social, ecológica e geográfica. Afinal, sabíamos pouco sobre os efeitos ecossistêmicos de nossas ações.

Hoje, sabemos que não apenas essa forma de organização e governança mecanicista torna difícil compreender as complexidades do ecossistema vivo no qual estamos imersos, como ela não é mais aceitável frente às exigências da mudança climática, da justiça social e da gestão de riscos.

Mas, muitas empresas vivem em um ciclo vicioso, atuando de um modo ultrapassado, mas que parece continuar funcionando. Quando os famosos “processos” de uma empresa estão estabelecidos, o gestor acredita que sabe o suficiente para ser bem-sucedido, pois esses processos foram baseados em métodos e metas testados e aprovados no mercado — pois até pouco tempo, o sucesso de mercado era o critério único de sucesso. Já que a empresa está toda “formatada” para funcionar de um certo jeito “que dá certo”, pra quê mudar?

É crucial que os gestores e investidores aceitem que suas certezas precisam se transformar, que é inevitável expandir seus horizontes para conhecer outros paradigmas organizacionais, tecnológicos, sócio-econômicos, comerciais, ambientais, comunitários, etc. Se abram para aprender com pessoas e comunidades que sequer sabiam que existiam até pouco tempo.

Para que sua empresa ou portfólio de investimentos continue sendo relevante durante e após a “Revolução Regenerativa”, você precisará promover transformações radicais na estrutura da empresa e no perfil do seu portfólio.

A inovação disruptiva — que vimos ser necessária à regenerabilidade — não acontece só quando fazemos transformações agressivas no mercado: acontece também quando escutamos com sensibilidade, empatia e respeito a pontos de vista de pessoas que acreditam em coisas completamente diferentes de nós.

Essa é provavelmente a mensagem mais importante deste artigo: a cultura regenerativa irá emergir de uma sociedade que sabe inovar de modo disruptivo. Mas a disrupção para a regenerabilidade deve ser sensível aos sinais que vêm do ecossistema, sempre complexo, e ao que as ciências nos dizem — e não apenas as ciências “exatas, biológicas e da terra”, mas também, e cada vez mais, o que as ciências humanas (especialmente a antropologia) têm a dizer.

Se sua empresa está estabelecida, e opera de um modo nocivo para o meio ambiente, e cria condições desfavoráveis para seus colaboradores e consumidores, ela precisa aprender urgentemente a produzir inovações disruptivas, transitar das práticas obsoletas para novas práticas adequadas para um mundo pós-colonial, pós-industrial, pós-extrativista.

Desenhando a transição

Nenhuma transformação acontece da noite para o dia: precisamos desenhar essa transformação, construir os meios para transitar de um conjunto de práticas para outro, mais alinhado com o bem-estar da sociedade e do meio-ambiente.

A maneira mais interessante de se fazer isso é investindo na transformação da organização para avaliar e rever seu modelo de produção, consumo e relacionamento com a sociedade.

Em sua maior parte, os modelos de negócios das empresas bem-sucedidas de hoje são incompatíveis com as demandas do bem-estar social e da regenerabilidade.

Na maior parte dos casos, será necessário não apenas “reduzir” a pegada ecológica e social da empresa, e sim empreender uma transformação profunda que seja capaz de “inverter” essa pegada: ir além do “admito que tenho impacto negativo sobre a sociedade e meio-ambiente, mas estou reduzindo“, para “minhas ações têm impacto positivo sobre a sociedade e o meio-ambiente”.

Empreender de modo regenerativo é ter como primeira e mais importante prioridade a construção de modelos de produção, consumo e relacionamento (em serviços) que promovam a melhoria da qualidade de vida da sociedade, e que o produto ou o serviço ofertados não sejam apenas de “baixo impacto”, mas que sejam de impacto positivo, que melhorem o meio-ambiente.

Um meio para se promover essa transformação é por meio da construção de uma rede de relacionamentos que vai muito além das necessidades imediatas da empresa para realizar seus objetivos comerciais. É como se a organização se tornasse mais permeável às influências do ecossistema e assim conseguisse aprender de modo acelerado e orgânico novas capacidades, como operar com alcance expandido, ser sensível à complexidade viva e rica do ecossistema (social, natural, tecnológico, político, etc.). É convidar a organização a expandir sua “inteligência coletiva”, e ser capaz de pensar e atuar de modo complexo, ou seja, de modo ecossistêmico.

Investimentos ASG

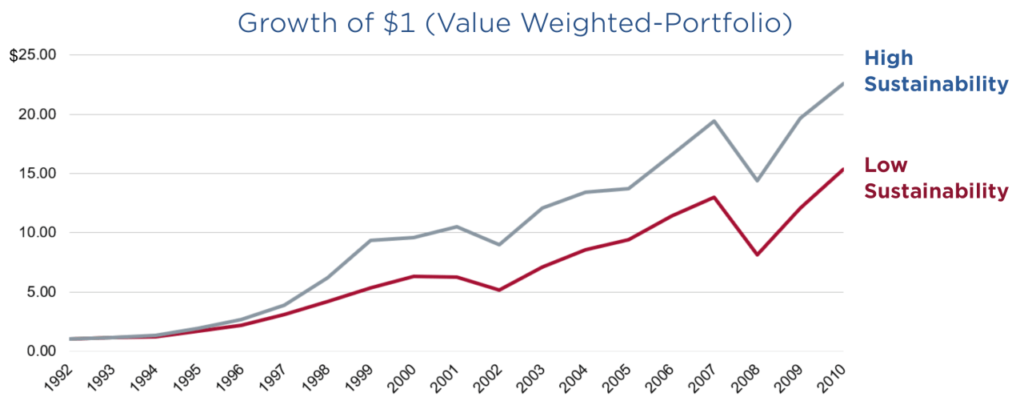

Se esses argumentos todos não te convenceram, então vale a pena conhecer um dos setores de investimentos que mais crescem hoje: os portfólios de investimentos que listam empresas de boa ou ótima performance em suas práticas ambientais, sociais e de governança (ASG).

Até pouco tempo, o investimento ASG era visto como “alternativo”, ou “menos rentável”. Até que se percebeu que as empresas com sensível investimento em práticas avançadas em gestão ambiental, social e de governança estavam menos sucetíveis a riscos ambientais, jurídicos ou de litígio, e assim têm performance de retorno de investimento superior a empresas do “velho paradigma”.

Um contra-exemplo disso foi o comportamento contrário a esses princípios que levaram ao rompimento da barragem de Mariana, em 2015, gerando não apenas morte, destruição social e ambiental sem precedentes (em área, população e economia impactada), como também gerando enorme desvalorização da empresa responsável pela barragem, a Samarco, e sua empresa-mãe, a Vale.

Devastação causada pelo rompimento da barragem, ou pela falta de práticas claras e transparentes de governança sócio-ambiental? O desastre não foi um acaso, foi fruto da ausência de uma estrutura organizacional baseada em uma visão sócio-ambiental robusta. Como muitas outras empresas, a Vale/Samarco considerava os problemas sócio-ambientais que cria como “colaterais” de um processo principal (mineração). A perspectiva regenerativa coloca o ecossistema sócio-ambiental no centro das considerações, e a partir daí propõe modelos de negócio regenerativos. (Imagens: Rogério Alves; Arnau Aregio; Romerito Pontes.)

Devastação causada pelo rompimento da barragem, ou pela falta de práticas claras e transparentes de governança sócio-ambiental? O desastre não foi um acaso, foi fruto da ausência de uma estrutura organizacional baseada em uma visão sócio-ambiental robusta. Como muitas outras empresas, a Vale/Samarco considerava os problemas sócio-ambientais que cria como “colaterais” de um processo principal (mineração). A perspectiva regenerativa coloca o ecossistema sócio-ambiental no centro das considerações, e a partir daí propõe modelos de negócio regenerativos. (Imagens: Rogério Alves; Arnau Aregio; Romerito Pontes.)

Parece que até mesmo o mundo dos investimentos está percebendo que alinhar-se com as necessidades do bem-estar social e do meio-ambiente é uma atitude convergente com o “caminho de menor resistência” que nos é apresentado pela ecologia. É só escutar.

Comparação entre portfólios de investimento de “baixa sustentabilidade” e de “alta sustentabilidade”, aqueles comprometidos com os princípios ASG têm performance de mercado melhor. (Imagem: “Change Finance”; a partir de dados de Eccles, Robert, G., Ioannis Iannou, and George Serafeim. 2014.)

Comparação entre portfólios de investimento de “baixa sustentabilidade” e de “alta sustentabilidade”, aqueles comprometidos com os princípios ASG têm performance de mercado melhor. (Imagem: “Change Finance”; a partir de dados de Eccles, Robert, G., Ioannis Iannou, and George Serafeim. 2014.)Exemplos de “práticas avançadas” em questões Ambientais, Sociais e de Governança podem ser as seguintes, mas não se limitam a elas:

- práticas de gestão ambiental, de redução ou erradicação da poluição, desenvolvimento sustentável, gestão sustentável de recursos e insumos, gestão de conhecimento científico-ambiental, gestão de portfólio ambiental e serviços ecossistêmicos (A);

- gestão de pessoas, relacionamento com clientes, fornecedores, sociedade local e global, desenvolvimento de um corpo de colaboradores diverso e representativo, apoio a práticas de comércio justo (S);

- práticas de governança transparentes, aderentes aos protocolos da sustentabilidade (como Kyoto e os ODS’s, por exemplo), práticas participativas e colaborativas, composição de corpo societário e/ou gestor diverso e inclusivo, auditabilidade da performance sócio-ambiental (G).

A incompatibilidade entre “contabilidade financeira” e “contabilidade ecológica”

Como já mencionei diversas vezes, acredito que um dos motivos mais profundos para que nossas atividades sejam, em geral, tão anti-ecológicas e contrárias ao bem-estar é que os principais métodos de administração pública e privada ainda sendo aplicados, hoje, foram desenvolvidos durante o período industrial. Vejamos o aspecto mais profundo dessa incompatibilidade:

Foi no período industrial que o “Positivismo” — o movimento filosófico e ideológico que ajudou a fundar o mundo moderno — determinou que tudo deveria ser medido pela materialidade das coisas e que, no fim das contas, essa materialidade era medida em dinheiro.

Esse raciocínio é extremamente reducionista, mas também extremamente racional, pois funciona muito bem para organizar as atividades humanas e de fato ajudou a construir a riqueza industrial (mesmo que ecologicamente insustentável) que desfrutamos hoje.

Mas, seu reducionismo perde de vista duas coisas. A primeira é que essa “materialidade” é extremamente complexa, e medi-la no valor percebido em sociedade (dinheiro) não tem nada a ver com a materialidade, em si, do mundo: trata-se de uma “régua” sócio-cultural e intersubjetiva (milhões de pessoas disputando o significado das coisas) — o valor do dinheiro não é “objetivo”, é “subjetivo”.

Para entender porque esse reducionismo é perigoso, podemos observar o exemplo dos setores produtivos que consomem quantidades fenomenais de energia, como a produção de concreto e cimento “portland”: esse setor depende de subsídios financeiros consideráveis para que se possa vender cimento e concreto a um preço acessível, e assim ser possível ativar-se a construção civil, ainda hoje fundamental para o desenvolvimento econômico de um país. Ou seja, o valor em dinheiro de um quilo de cimento não tem nada a ver com o seu custo energético-material — medir-se matéria e energia com dinheiro é uma “pseudo-objetividade”, que só é levada a sério porque bilhões de pessoas no mundo acreditam em sua objetividade e adotam métodos e sistemas de gestão baseadas nessa crença.

Por outro lado, há a “objetividade do mundo material“, que pode ser observada na natureza, no ciclo de produção de energia, na apropriação da superfície do planeta para a produção de alimentos e outros renováveis, na extração do petróleo e a emissão de gases de efeito estufa, na devastação de regiões inteiras por negligência administrativa, na vida das florestas, oceanos, cidades e cultura humana.

Há uma incompatibilidade entre a “pseudo-objetividade” do mundo financeiro e a “objetividade do mundo material” da natureza. Essa incompatibilidade se revela nos desastres ecológicos, que só se acumulam no mundo contemporâneo. Essa é uma objetividade real da qual não podemos escapar.

Não há como fazer essa contabilidade de modo “errado”, ela se revela para nós de modo concreto, em nossas vidas e nas vidas do ecossistema planetário.

O segunda coisa que se perde de vista são as oportunidades ecossistêmicas, que se revelam apenas a quem está disponível a ponderar o mundo “além da planilha de excel”: há oportunidades sinergéticas entre iniciativas muito diferentes entre si, que são melhor reconhecidas, desenvolvidas e exploradas por meio da avaliação qualitativa (e não quantitativa) de seu valor (além do financeiro, também o social, o cultural e o ambiental).

Isso não significa que devamos “ignorar” o mundo financeiro e a contabilidade.

Significa que precisamos, sempre, começar nossas empreitadas reconhecendo o ecossistema em que estamos, procurando pelas sinergias que criam fortalecimentos e enriquecimentos mútuos entre quem delas participa, desenhando parcerias e colaborações que promovem o enriquecimento material, cultural, social e ambiental de todos os envolvidos.

A partir desse “mapa de ecossistema” é que podemos desenhar modelos de negócio, entrar na planilha de cálculo e propor fluxo financeiro, taxas de investimento e retorno, construir o espaço da rentabilidade.

E esses dois momentos — mapa de ecossistema e planilha de cálculo — precisam ser sinergéticos entre si, funcionar em simbiose. Criar modelos regenerativos de sobrevivência, riqueza coletiva e prosperidade.

Criar uma simbiose entre ecossistema sócio-ambiental e o ecossistema financeiro. (Imagens: Pinotti et al.; Rocket Source.)

Criar uma simbiose entre ecossistema sócio-ambiental e o ecossistema financeiro. (Imagens: Pinotti et al.; Rocket Source.)Acelerar ou amadurecer em nossa jornada de transição?

Princípios ASG podem ser um bom início, mas não bastam no longo prazo, porque estão comprometidos com a gestão de riscos, e não com transformação, de modo ativo e propositivo. Já é um bom início, mas não dará conta de um movimento distribuído marcado pela diversidade de propostas e pela criatividade dos atores envolvidos na reinvenção da sociedade para a cultura regenerativa.

Mesmo que os envolvidos com o movimento ASG tenham as melhores intenções, ele é pautado por avaliação, regulamentação e normatização, e não por engajamento de comunidades criativas.

Em uma sociedade pós-industrial, as comunidades criativas não são apenas os coletivos artísticos, são também (e até mais) a comunidade científica, as associações setoriais, empresas inovadoras, ONGs e OSCIPs, ativistas/especialistas de campo, iniciativas de curadoria e gestão da criatividade, consultores, mentores, polimatas e ambientalistas. Trata-se de um ecossistema rico, um ativo que precisa ser reconhecido pelos gestores e investidores. E, como o ecossistema natural, esse ecossistema de conhecimento e criatividade precisa ser cuidado e nutrido para que produza bons resultados.

O engajamento com esse ecossistema criativo e de conhecimento é crucial porque desloca o foco de atenção da rentabilidade, única e exclusiva (mesmo com com ajustes — como as promovidas pela preocupação com “sustentabilidade” e pelas demandas ASG), para a promoção de uma pluralidade de propostas e iniciativas que nascem do entusiasmo criativo, pela vontade de expressar um propósito de vida.

Programa de Maturação

Por fim, para ilustrar como acolher, nutrir e cuidar desse ecossistema da criatividade e do conhecimento, gostaria de falar sobre a diferença crucial entre “acelerar” e “amadurecer”.

Nessa jornada de transição, tanto a sociedade, como as iniciativas inovadoras e as empresas precisam compreender a sociedade, a natureza e a economia de modo ecossistêmico, superando imagens de mundo (e também nossa auto-imagem) baseadas em escassez, desigualdade, competitividade, exclusão, sistemas de governança ditatoriais, estruturas organizacionais centralizadas.

Esse é um processo que não pode ser “acelerado“, ele precisa ser pautado pelo “amadurecimento” dos atores envolvidos.

Por isso, no movimento moara propusemos o “Programa de Maturação“: um pouco inspirado nos, e um pouco crítico aos, programas de “aceleração” — tão comuns no ecossistema de inovação atual — o programa de maturação convida as iniciativas com potencial regenerativo a:

- amadurecer seus sistemas de governança (que sejam transparentes, democráticos, colaborativos, baseados em sistemas distribuídos);

- a construir suas formas de relacionamento social (como se comunicam e articulam com seus clientes, fornecedores, colaboradores, etc.) de modo distribuído, complexo e rico, ativando o ecossistema criativo e de conhecimento em que estão imersos;

- a desenvolver com rigor científico e criatividade os produtos, serviços, conhecimento e aplicações que ofertam ao mundo (modelos inovadores de serviços, modelos de relacionamento abertos e colaborativos, etc.);

- a desenvolver modelos de receita rentáveis baseados na gestão do conhecimento, da informação e da criatividade (modelos de negócio do setor quaternário); para isso, convidamos as iniciativas a desenvolver também atuar em educação e em consultoria técnica.

A proposta de relacionamento entre o programa e os participantes é o de orientação e mentoria, como nos programas de aceleração. No entanto, não se estabelecem “metas agressivas” de retorno de investimento, e sim “metas de amadurecimento” para que não apenas as iniciativas se desenvolvam bem, como esse desenvolvimento seja original e diverso, traga algo único ao ecossistema de inovação, tanto nos produtos e serviços que ofertam, como nos métodos e processos que criam intencionalmente para contribuir algo sem paralelo.

Por fim, convidamos os participantes a verem-se como parte relevante de um ecossistema global de inovação, ajustando suas propostas e metas para que façam parte de uma paisagem internacional de novas ideias, empresas, iniciativas e práticas.

Para ler os ensaios anteriores da série, clique abaixo:

Novo Ciclo Global de Inovação – Parte 1

Novo Ciclo Global de Inovação – Parte 2

Novo Ciclo Global de Inovação – Parte 3